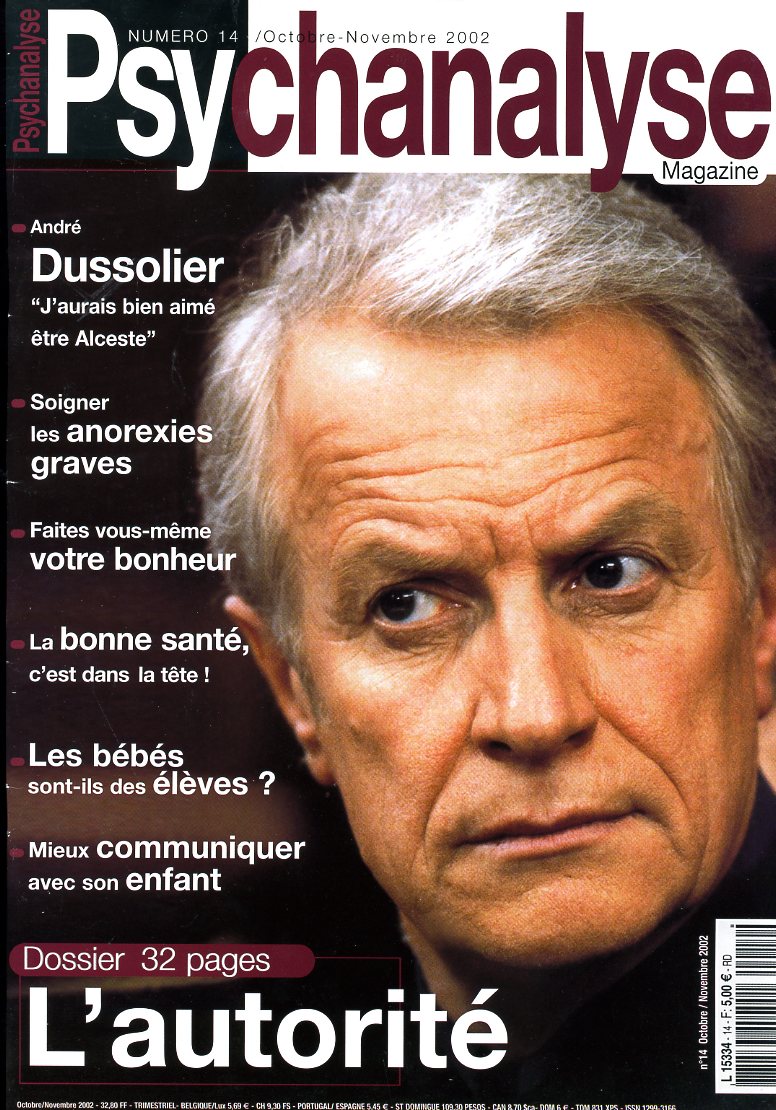

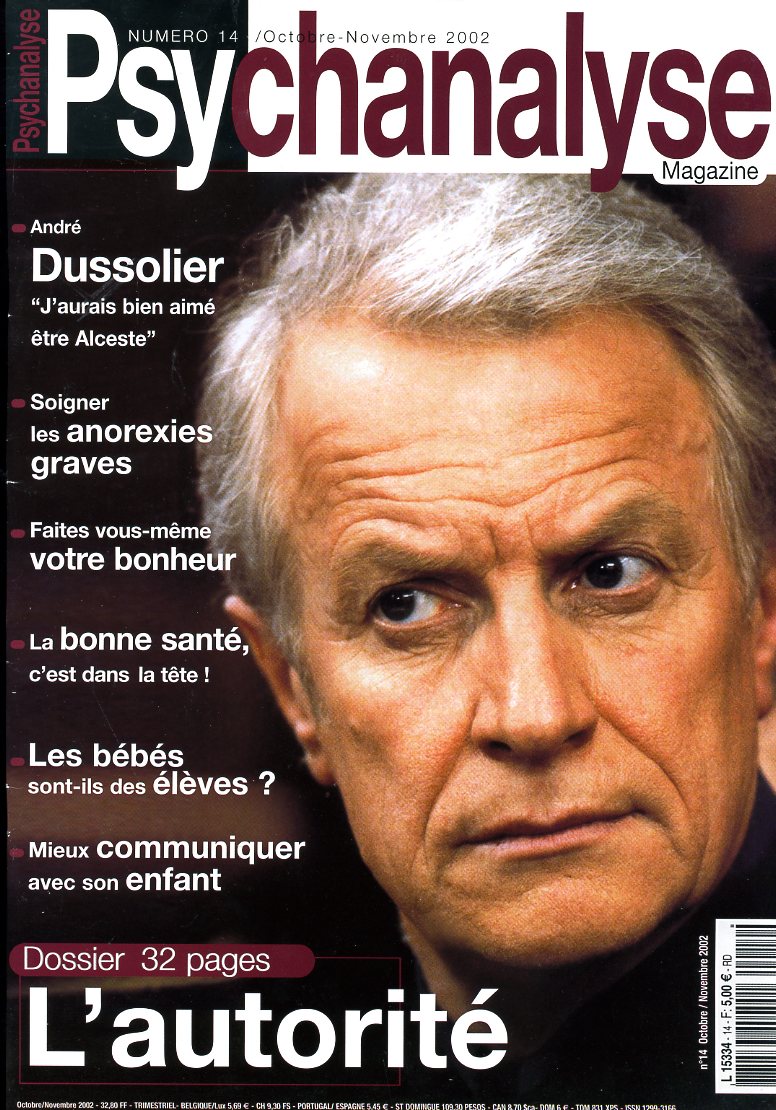

André Dussollier

Du jeu au je

|

Il donne ses rendez-vous dans une brasserie de Montparnasse toute proche de son “ terrier ”, le lieu de travail où il se “ rassemble ” entre tournages et répétitions. Parole vive, vagabonde, un peu flottante, il évoque son enfance savoyarde et solitaire puis son saut (de l'ange) dans le monde des artistes. Depuis ses neuf ans, André Dussollier navigue entre la peur et la fièvre, entre l'économie et la passion. L'acteur a fait son miel de cette tension entre rigueur paternelle et fantaisie maternelle, une grâce qui lui permet de passer des rôles graves aux comédies les plus loufoques. Resnais, Rohmer, Sautet, Rivette, Truffaut, Chatiliez sont tous “ tombés amoureux ” d'un des visages d'André Dussollier. Mais l'acteur n'aime rien de mieux que de savourer l'exquise liberté d'être seul, mettre ses pas et sa voix dans les traces de Michaux, Prévert, Rostand, Dubillard..., les “ Monstres Sacrés et Sacrés Monstres ” qu'il fait vivre, seul en scène, dans les théâtres de France.

Psychanalyse Magazine : La solitude semble importante à votre équilibre. Quelle place ces moments-là prennent-ils dans votre vie ?

André Dussollier : Une grande place. Entre deux tournages, j'ai besoin de me délier dans l'atmosphère, de rencontrer des amis, de m'octroyer du temps pour la rêverie, pour lire, écouter de la musique dans ce petit “ terrier ” où je me retrouve un peu en dehors de l'agitation de la maison. Pour moi, la solitude est une affinité, une manière d'être. Je l'ai subie enfant puisque j'ai grandi sans frère ni sœur à Cruseilles, un petit village de Haute-Savoie. A l'époque, j'aurais vraiment souhaité un peu plus de lien avec le monde extérieur... Aujourd'hui, cette solitude est devenue une chose naturelle pour moi et j'y retourne d'ailleurs par besoin. Les textes que je dis en scène, dans “ Monstres Sacrés, Sacrés Monstres ” font partie de ce plaisir d'être seul. J'exprime une affinité toute personnelle avec le regard des auteurs sur la réalité, une affinité nécessaire pour que l'œuvre enfin se ressouvienne.

P. M. : Comment l'enfant solitaire que vous étiez a-t-il rencontré le théâtre ?

A. D. : J'ai grandi dans une famille où on ne manifestait pas ses émotions, où on ne sollicitait pas la pensée des enfants. J'avais très envie de grandir pour échapper à ce monde que je ressentais comme triste et bloqué. Et puis un jour, j'avais dix ans, mon professeur de français m'a amené voir “ Poil de Carotte ”. Je ne savais même pas que le théâtre existait et ce fut une révélation. Pleurer et rire, livrer et se livrer... Toute cette énergie, toutes ces choses retenues que je pressentais en moi, il était donc possible de les exprimer. J'allais enfin pouvoir exister.

P. M : Vous avez néanmoins attendu l'âge de 23 ans pour vous inscrire à un cours d'art dramatique...

A. D : Mes parents, qui étaient tous les deux employés au Trésor Public, n'avaient pas vraiment l'esprit d'aventure. Ma mère était certes plus fantaisiste que mon père mais aucun des deux n'aurait vraiment compris mon “ saut ” dans l'univers du théâtre. Mon diplôme de Lettres Modernes m'a permis de gagner la liberté de faire ce que je voulais. Puis il y a eu l'entrée au Conservatoire (c'était en 1970) où j'ai obtenu trois premiers prix et enfin l'entrée au Français, ce qui a fini de rassurer mes parents. Je ne pense pas qu'ils aient compris à quel point ce métier avait eu sur moi des effets thérapeutiques mais ils étaient fiers de mon nouveau statut social d'acteur.

P. M. : Même si vous avez eu l'énergie des révoltés pour vous libérer du modèle familial, vous avez gardé des valeurs de vos parents l'amour du travail et sans doute aussi le sourire...

A. D. : J'insiste beaucoup sur le travail de l'acteur, c'est vrai, parce que je voudrais qu'on le connaisse mieux. Aujourd'hui, je regrette cette manie d'interroger plus souvent les acteurs sur leur vie privée que sur leur métier. Quant au sourire, mon sourire d'attitude, je l'ai hérité de ma famille où on affichait toujours ce sourire de façade pour le monde extérieur, de peur de faire fuir les autres en se mettant à nu. Je n'arrive pas à m'en débarrasser de ce sourire de timidité. C'est aussi un vestige de mon ironie de petit garçon sur le monde trop réel qui l'entourait.

P. M. : Avez-vous mis du temps avant d'avoir le sentiment d'être un acteur ?

A. D. : Truffaut m'a donné ma première chance au cinéma dans “ Une belle fille comme moi ” avec Bernadette Lafont en 1972. C'était mon premier film et j'avais un sentiment de frustration car je ne comprenais pas que l'on puisse se satisfaire d'une seule prise. J'aurais voulu en faire d'autres pour avoir le sentiment d'avoir donné le maximum, d'être allé le plus loin possible dans l'exploration du rôle. Après les prises, je m'isolais dans un coin et je rejouais toute la scène. Ça amusait beaucoup Truffaut qui me disait : “ Vous êtes le seul comédien avec Michel Bouquet à rejouer les scènes après les avoir tournées ! ”. J'ai mis longtemps avant de pouvoir me dire “ J'ai joué ”. Il m'a fallu attendre la rencontre avec Resnais et le tournage de “ Mélo ” en 1986. Sur ce film, j'ai joué pour la première fois comme j'en avais envie. Souvent les répétitions au cinéma semblent incongrues, or là nous avons répété comme au théâtre avec Sabine (Azéma) et Pierre (Arditi). Je sentais de la part de Resnais un regard si bienveillant, une telle écoute, une telle confiance que je me suis abandonné. Au fur et à mesure des répétitions, je me rendais compte de l'économie de mes gestes, de ma voix qui devenait de plus en plus grave, des expressions qui se concentraient sur l'essentiel... C'est ça le travail de l'acteur, cette bataille avec la vérité. Même si nous ne nous exprimons pas avec notre vérité propre, le travail nous rend accessible la vérité du personnage et sa sincérité. Dans ce film, je me suis vu exprimer des sentiments (la jalousie notamment) que jamais je n'aurais exprimé dans la vie. Même mon visage obéissait à des expressions que, musculairement, je ne connaissais pas !

P. M. : On a découvert votre potentiel comique en 1986 avec “ Trois hommes et un couffin ” de Coline Serreau. Depuis il y a eu “ On connaît la chanson ” de Resnais, “ Tanguy ” de Chatiliez et bientôt “ Dix-huit ans après ”, la suite de “ Trois hommes et un couffin ”. Vous sentiez-vous à l'étroit dans la gamme des rôles intellectuels un peu compassés de vos débuts ?

A. D. : C'est assez nouveau pour moi d'avoir accès à cette palette de rôles différents. Rohmer, Rivette, Resnais m'ont tous confié des personnages introvertis : depuis “ Mélo ” jusqu'à ce très beau personnage de luthier évoluant dans l'univers du non-dit dans “ Un cœur en hiver ” de Sautet. Mais en fait, j'attendais autre chose, je voulais montrer de moi un autre visage et me balader dans d'autres univers. Pour “ César et Rosalie ”, Sautet avait engagé Montand (qui n'avait joué jusque-là que des rôles sérieux) parce qu'il l'avait vu faire un numéro très drôle dans un dîner en ville. Voilà, dans notre métier, il faut attendre qu'un metteur en scène tombe amoureux d'un acteur.

P. M. : Votre travail de fin de maîtrise en linguistique traitait des “ locutions qui ont trait au visage humain ”. Et c'est justement ce qui surprend dans votre jeu, le visage qui émet et le corps qui prend le relais des mots...

A. D. : Dans la vie, les acteurs sont très introvertis. Même ceux qui semblent les plus extravagants tiennent en réalité bien caché leur moi intime. Cette vérité d'émotions ne se dévoile finalement que dans les silences de leurs personnages. Et là, le visage et ce qu'il exprime devient l'essence du jeu pour la plupart d'entre nous. Mais c'est au théâtre, le lieu de l'acteur par essence, que je ressens le plus la dimension “ charnelle ” que vous évoquez. La dimension physique de l'exercice se fait parfois encombrante car je me crée tout un tas de douleurs somatiques et je passe des nuits blanches peuplées d'interrogations sur le rôle. J'ai gardé ça depuis mes débuts. Je me mets la barre un peu haut, je me fais une idée d'une scène et si je n'ai pas pu aller au bout de cette idée, cela provoque une frustration.

P. M. : Sabine Azéma, votre partenaire et amie, évoque avec tendresse votre côté douloureux et mystérieux. Elle vous voit comme un “ chat indépendant et libre ”. Êtes-vous d'accord ?

A. D. : Il y a chez moi une difficulté d'être, quelque chose de solitaire qui ressemble à un décalage avec le monde réel. Je me sens comme quelqu'un qui a été éduqué avec la vocation de devenir Philinte plutôt qu'AIceste. Or j'aurais bien aimé être Alceste. C'est un petit combat intérieur (un peu apaisé maintenant) entre la peur et l'aventure. Ce n'est pas assez d'une vie pour aller au bout de soi-même. Avec le temps, j'accepte les déambulations intérieures, les résistances lâchent et je vais plus vers mes désirs et mes envies. Mais je sens que je traîne parfois, comme Sisyphe, des sacs de comportements qui n'ont rien à voir avec ma nature profonde. Il faut peut-être s'être fait un plaisir, dans l'enfance, de détailler le rien des moments où la vie n'était pas assez intense, pour être comme la pierre à l'intérieur de la fronde bien tendue et s'engager dans la vie avec une grande énergie. Dans mon cas, c'est comme si l'énergie avait été longuement contenue pour exploser...

P. M. : Vous avez sur votre vie un regard ironique et lucide, presque auto-analytique. Vous êtes-vous intéressé à la psychanalyse ?

A. D. : Ce que j'ai retenu de ces moments thérapeutiques de dialogue (parce que je les ai toujours vécus de cette façon), c'était ce rendez-vous à jour et à heure fixes avec moi-même. Car effectivement, j'ai l'impression de me laisser happer très vite par cet appétit de la vie, le regard des autres, le besoin de prouver, la vie courante qui m'émiette parfois au point que je ne sais plus exactement ce que je fais, ni exactement qui je suis. La psychanalyse me donnerait peut-être encore d'autres clés pour interpréter des mots, des événements, des paroles... Mais je me suis déjà trouvé pas mal de réponses à mes questionnements sur ma nature, infiniment plus à l'aise dans le jeu que dans le Je. Aller plus loin, plus au fond, ce serait peut-être prendre le risque de perdre la grâce du jeu.

> Lire d'autres interviews